電気を扱う場合に、漏電は大きな問題。では、どうやって測定するのだろうか?

電気事業法では、家庭の電気も4年ごとなど定期的に測定が義務付けられています。

地域の配電事業者が、その責任において無償で測定しています。

では、どのように漏電有無を調べているのでしょうか?

測定者に教えてもらった答えは、

「家庭の屋外壁などに設置されている電力メーターの配線(出入り双方を含めたもの)に電流計をクランプし、電流が流れていれば漏電があり、漏電なければ電流=ゼロ」だと。

電流の回路図を考えると、電流が漏れていなければ、家の給電点には流れ込んだ電流がそのまま戻ってくるので、その部分の電流は往復プラスマイナスでゼロになります。

電圧100Vで流れ込んだ電流が、0Vの電圧に下がって戻ってくることになるからです。

漏電があると、漏電分の電流の戻りが減るのでその分の電流が家の中に流れていることになります。

解ってみると簡単でした!

解説サイトをHIOKI社のHPより図解部分を引用でご紹介します。

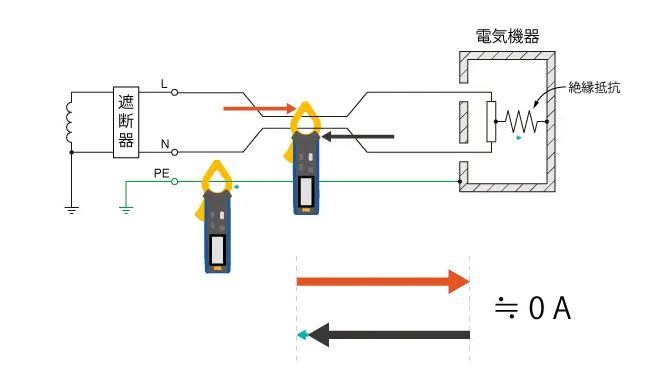

この図は、電気機器を単相100Vコンセントでつないで、アース線もある場合のイメージです。

https://www.gennect.net/ja/knowledge/fmi/leakage-current

クランプ電流計で電線(電源を供給する配線)を複数本はさむ方法

下図では、漏電分がPE(アース線)に流れる緑色の部分になります。

説明を簡単にするために、接地極付き単相2線(接地付き100Vコンセント)で説明します。

電気機器(例えば冷蔵庫のような)の絶縁状態が正常な場合を考えます。漏れ電流用クランプ電流計をL相とN相の2本を同時にはさみます。

このとき、L相に流れる電流とN相に流れる電流は同じ大きさで、方向が逆になっていることがわかります。クランプ電流計はこの2つの電流を同時に測定しますので、相殺されてゼロAになります。

図の下側のアース線を流れる電流(漏電)を調べる方法もありますが、家庭の漏電調査には利用されてはいないようです。