量産用の鋳物砂は、水分を添加し繰り返し使用するために生砂とも言われ、造型・注湯・鋳物製品の冷却凝固後に 解枠・回収・冷却を経て、各種粘結剤添加剤と水分を添加し混練し再び造型に利用されます。

水分は、鋳物砂の流動性と造形後の強度や鋳物の冷却に大きな影響があり、古来から「鋳物砂を手で握ってみろ」が大事だといわれてきました。

また、サンプル採取した砂を乾燥させて重量測定する方法もあります。

ただ、それでは鋳物砂の再生システムの自動化ができません。そこで迅速にOn-Lineで自動的に計測する方法が検討されてきました。

J-Stageやネットでは、そうした歴史的な文献が提供されていました。

「日立評論1964年12月号:鋳物砂水分計」

https://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/1964/12/1964_12_14.pdf

科学分析・物理分析(電気伝導度・誘電率など)・その他いろいろな測定方法を紹介し、ベルト上を移送される砂の水分を電気伝導度で計測方法開発と。

1980年 日立金属 「鋳物砂水分測定用センサーの研究」藤井・尾崎

https://www.jstage.jst.go.jp/article/imono/53/8/53_8_441/_pdf/-char/en

概要:水分の低い戻り砂用には電気抵抗式水分計、水分割合の高い混合砂用にモールダビリティ・コントラーラを開発。精度はそれぞれ乾燥砂で求めた実測値に対して±15%、±0.1%で・・・

1983年 新東工業 水分添加による鋳物砂の自動コンパクトビリティ制御の研究 西田他

https://www.jstage.jst.go.jp/article/imono/57/9/57_9_593/_pdf

概要:鋳物砂のCB制御にオンラインCB計測・制御を試みたので報告する。砂の切り出し装置には回収砂水分センサーが設置され砂の水分と温度を測定(水分センサーの測定方式は記載なし)・・・

1993年 鋳物用システムサンド 岡倉常之

https://www.jstage.jst.go.jp/article/imono/66/3/66_229/_pdf/-char/ja

概要:量産用生型砂が、造型の高圧化・高品質・低コストの要求の中でシステムサンドとして要求される諸問題を解説

近赤外線水分分析法

メトロノーム社解説引用紹介

近赤外分析計 (NIR) は、電磁スペクトルの近赤外領域、つまり 780 ~ 2500 nm の波長範囲で光と物質 (サンプル) の相互作用を測定します。

サンプル内の分子は、その化学的および物理的構造に基づいて、光の吸収と反射が異なります。 さまざまな波長で光の強度を測定することにより、NIRはサンプルのスペクトル プロファイルやフィンガープリントを生成できます。

このスペクトルプロファイルと従来の化学分析値の相関モデル(検量線)を作成して、そのサンプル中に存在する成分の同定(定性)及び定量化することができます。

ライン設備設置例紹介 株式会社チノー 説明図

●測定対象;鋳物砂

電気電導度式(静電容量式?)鋳物砂水分計

Y.E.I社のHPから引用紹介※ https://www.yei-jp.com/example/suna/suna.html

※動画タイトルでは「静電容量式」となっていますが、付属の説明文では「電気電導度を測定することにより、石灰石や鋳砂などの含水量を測定」していると。

動画

弊社の静電容量式レベル計は、砂(鋳砂・鋳物砂)の水分値やIoT:イグロス(強熱減量)の測定に最適です。

砂(鋳砂・鋳物砂)の水分計(上記のY.E.I社のHPから引用紹介)

石灰石や鋳砂(鋳物砂)などの水分測定に適した水分計です。

砂の水分測定は、一般的に赤外線式や加熱乾燥式を使用しています。

しかし、赤外線式は主に砂の表面水分を測定しているため、砂全体の水分測定にバラツキがあり、しかも高価です。

また、加熱乾燥式はサンプル測定のため、インラインに適していません。

弊社の水分計は、これらの問題を解消する製品となります。

本器は、電気電導度(導電性・抵抗の逆数)の測定を軸とした機器の組み合わせにより、構成されます。

石灰石や鋳砂などに含まれる水分含水量と電気電導度の相関は、ほぼ比例関係となります。(右グラフ参照)

従いまして、電気電導度を正確に測定することにより、石灰石や鋳砂などの含水量を測定することが可能です。

※砂(鋳砂・鋳物砂)の水分値やIoT:イグロス(強熱減量)の測定に最適。

静電容量法

物質によって誘電率が異なる。鋳物砂に含まれる成分のほとんどは真空誘電率と同レベルのもの(比誘電率≒1~4程度)ですが、水分子は分極を起こし比誘電率が80程度と極めて大きい特異物質のため、水分含有量で鋳物砂の誘電率が大きく変化し、それによって電気回路の静電容量が変化することを利用して水分を計測する。

具体的には、平行平板コンデンサーの間に測定対象を挟み高周波を付加したときの回路のキャパシタンスの変化を利用。

キャパシタンス C=εxS/d ε:誘電率 S:面積 d:平行平板間距離

文献例 高周波誘電率測定入門:https://apmc-mwe.org/mwe2015/pdf/WS_01/TH6B-0_1.pdf

静電容量法利用鋳物砂水分検知システム例 アイリッヒ提供

この方式では、砂の圧縮度により空気部分の比率など物質量合計(密度)の影響があるので、測定部の砂性状の均一性や充填度の安定性が重要だそうです。

※誘電体・誘電率・コンデンサのキャパシタンスの関係の解説はこちらを参照ください

日本電気技術者協会 コンデンサ物語 https://jeea.or.jp/course/contents/01116/

要約すると、コンデンサの平行電極内に、分極物質があると平行電極の + ー の間の分極物質に発生する電気が + ー + ー となり中の電界が中和されて弱くなるので、それを補う電気が溜まり、キャパシタンスが増えるのだと。

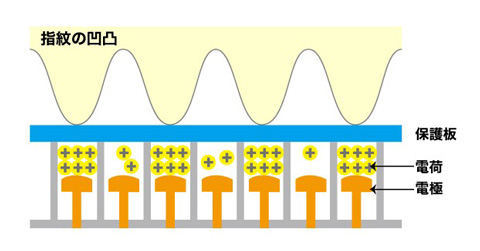

静電容量利用のセンサー例: 指紋センサー

最近スマホやPCに多い指紋センサーもほとんどが静電容量式。

静電容量式指紋センサは,表面近くに埋め込まれた内部電極と、指紋の約50ミクロンの凹凸との間の静電容量が異なることを利用し,指紋の凹凸を読取ることができる。

人体のマイナス電荷がセンサーの電極のプラス電荷に引き寄せられることと、指の水分の誘電率が大きいため、指紋の凸部にマイナス電荷が集まり、その下のセンサーにはより多くのプラス電荷が溜まる。

このため指紋センサーが汚れすぎたり、指の乾燥しすぎや多量の水付着だと、指紋認証ができない。

KDDIの解説サイトの図を引用紹介 https://time-space.kddi.com/ict-keywords/kaisetsu/20160601/