地球の温暖化が進み、今年は一段と猛暑。

今は、人の活動による炭酸ガスが一方的に悪者にされていますが、下記に紹介するように地球は「気温上昇するとさらに上昇し、気温下がるとさらに下がる」という厄介な惑星のようです。

地球の表面温度の源は太陽の核融合反応で発生するエネルギーの輻射熱で、地球の公転軌道や地軸の傾きがその熱を受けて氷河期や温室期が分かれ、さらにその熱を反射するか吸収するかで地表の氷雪・雲・地表乾燥具合や植物の有無、海洋と大陸の面積比、大気中の熱を保持するかどうかでは炭酸ガスや多数の温暖化効果を持つ気体も影響するなど多数の因子が関係すると。

水蒸気は、海洋の水が蒸発することで発生し、その温室効果は炭酸ガスよりはるかに大きい。

>現在の大気の温室効果は約5割が水蒸気、2割がCO2によるものです。:横畠 徳太 (国立環境研究所)

炭酸ガスより水蒸気の温暖化効果がはるかに大きいことは、晴天の夜は冷えて曇りの夜(水蒸気が雲になる)は暖かいことで理解できます。

ただ、太陽のエネルギを雲が反射し日中の温度上昇は少ないので、水蒸気やその影響でできる雲の温暖化効果にはプラスとマイナスがあるのも確か。

太陽から来る熱の地球の受け取りと熱放射は、この例でも分かるように単純な見方では捉えられないことが分かります。

水蒸気以外の温室効果ガス一覧はこちら

https://scopex.tb-m.com/fxHEOHtp/greenhousegas

Gemini:水蒸気で作られる雲は、太陽熱を吸収するのか、反射するのか?

Ans: 雲は太陽熱を反射も吸収もします。どちらの効果がより強く働くかは、雲の種類や高度、厚みなどによって異なり

☁️ 反射(日傘効果)

雲は主に、太陽光を宇宙空間に反射する働きをします。これをアルベド(反射率)といい、この効果は「日傘効果」とも呼ばれます。

-

雲を構成する水滴や氷の粒は、太陽光(特に可視光)を効率よく反射します。

-

そのため、雲が多い日や分厚い雲に覆われている日は、太陽光が地表に届く量が減り、気温が低く感じられます。

-

この効果は、地球の表面温度を約23℃低下させていると推定されています。

🌡️ 吸収と温室効果

一方で、雲は地表から放出される熱(赤外線)を吸収し、再び地表に向けて放射する働きもします。

-

この効果は、水蒸気や二酸化炭素と同じく「温室効果」と呼ばれます。

-

特に上層の雲(巻雲など)は、太陽光の反射効果が比較的小さく、地表からの熱をよく吸収するため、地球を暖める方向に働きます。

-

夜間に雲が多いと冷え込みが和らぐのは、雲が地表からの熱の放出を妨げるためです。

📊 どちらの効果が強いか?

一般的に、低くて厚い雲は太陽光の反射効果(日傘効果)が強く、地球を冷やす方向に働きます。一方、高くて薄い雲は温室効果が強く、地球を暖める方向に働きます。

地球全体の平均では、雲は太陽光を反射する「日傘効果」のほうが、温室効果よりもわずかに強く、全体として地球を冷やす効果があると考えられています。しかし、地球温暖化によって雲の量や種類がどのように変化するかは、まだ不確実性が高く、気候変動予測における重要な課題の一つとなっています。

だそうです。太陽熱で海面が暖められ蒸発した水蒸気が作る分厚い台風の雲は地球を冷やすと。

しかし、地球温暖化で大気温度上昇で海面から蒸発する大量の水分が大気中に含まれる、その影響はCO2よりはるかに大きいようです。

水に溶ける気体量は水温が低いほど増加

地球では、大気中の二酸化炭素量は約2兆トン程度と推定されていますが、海洋中には大気中の約60倍の炭酸ガスが溶解しているということです。

炭酸ガスが、大気中の60倍が溶解しているという海洋温度が上昇すると、炭酸ガスが溶けていれなくなって大気中に移動する。氷河期が終わると急激に温度上昇が発生するのは、その影響もありそうだ。

地球には、氷河期と間氷期があり氷河期には多くの氷が大陸や海にたまるため海面が大きく下がる。現在より120mも低下して大陸棚が現れたり、日本列島が大陸と地続きになったこともあるという。

一方、間氷期には氷が溶けて海水面は大きく上昇する。

氷河期には氷期と間氷期が存在し、現在は南極などに氷河があるので氷河期の中の間氷期だと。

気体別の水に溶ける量と水温との関係 20度と0度では?

20度では、0度の時の約半分に減少することが分かります。このことから、海洋温度の上昇下降は、大気中の炭酸ガス量に大きな影響を与えると考えられます。

地球が温暖化すると、海洋温度も上昇し、それによって海洋から炭酸ガスが大気中に放出され大気中の炭酸ガス量が増加し、地球の温室化に大きく寄与することになります。

地球は、熱くなるとより温度上昇するようです。

| 気体 | 化学式 | +20℃ | 0℃ | 比率(20度/0度) |

| 水素 | H2 | 0.0181 | 0.0219 | 0.826484 |

| 窒素 | N2 | 0.0159 | 0.0238 | 0.668067 |

| 酸素 | O2 | 0.0312 | 0.0494 | 0.631579 |

| 一酸化窒素 | NO | 0.0472 | 0.0738 | 0.639566 |

| 二酸化炭素 | CO2 | 0.869 | 1.712 | 0.507593 |

| アンモニア | NH3 | 318.9 | 746.8 | 0.427022 |

| 塩化水素 | HCl | 442 | 517.4 | 0.854271 |

| 一酸化炭素 | CO | 0.0233 | – | |

| 硫化水素 | H2S | 2.552 | – | |

| 二酸化硫黄 | SO2 | 35.39 | – | |

| メタン | CH4 | 0.0347 | – | |

| エタン | C2H6 | 0.0488 | – |

データ: 川口液化ケミカル社のHP https://klchem.co.jp/blog/2022/02/blog-10174.php より引用

Geminiに聞いた内容を以下にご紹介。

Q: 地球の炭酸ガスの存在量と海洋溶解炭酸ガス量と、海水温度の変化の影響は?

Ans: 地球の大気中および海洋に存在する炭酸ガス(二酸化炭素、CO2)の存在量と、海水温度の変化がそれらに与える影響について解説します。

1. 地球の炭酸ガス存在量

大気中の炭酸ガス

-

現在の濃度: 気象庁の解析によると、2023年の大気中二酸化炭素の世界平均濃度は420.0 ppm(パーツ・パー・ミリオン)です。これは工業化以前(1750年)の約278 ppmと比べて約51%増加しています。

-

総量: 現在の大気中の二酸化炭素総量は、約2.2兆トンと推定されています。これは、200年前の約1.5兆トンから約1.5倍近く増加しています。

-

増加傾向: 産業革命以降、人間活動による二酸化炭素排出量の増加に伴い、大気中の二酸化炭素濃度は年々増加傾向にあります。

海洋溶解炭酸ガス量

-

総量: 海洋には、大気中のおよそ60倍もの二酸化炭素が存在すると言われています。これは、二酸化炭素が海水中に溶け込むだけでなく、炭酸イオンや炭酸水素イオンといった形で存在するためです。実際、現在の海洋は、大気中に存在する二酸化炭素の約50倍もの無機炭酸を溶かし込んでいます。

-

吸収源としての役割: 人間活動によって大気中に放出された二酸化炭素の30%以上を海洋が吸収していると見られています。気象庁のデータによると、海洋は1990年から2023年の平均で年間約21億トン(炭素換算)の二酸化炭素を吸収しています。この吸収量は、全体として増加傾向にあります。

2. 海水温度の変化が海洋溶解炭酸ガスに与える影響

海水温度の変化は、海洋の二酸化炭素吸収能力に大きな影響を与えます。

-

溶解度の低下:

-

基本的な物理法則: 気体は、温度が高いほど液体に溶けにくく、温度が低いほど溶けやすいという性質があります。これは、炭酸飲料が冷たいほど炭酸が強く、ぬるいと炭酸が抜けやすいのと同じ原理です。

-

海水温上昇の影響: 地球温暖化による海水温の上昇は、海水の二酸化炭素溶解度を低下させます。これにより、海洋が大気中の二酸化炭素を吸収する能力が低下し、大気中に残る二酸化炭素の割合が増加する可能性があります。これは、地球温暖化をさらに加速させる要因となります。

-

-

海洋酸性化の加速:

-

メカニズム: 海水中に溶け込んだ二酸化炭素は、水と反応して炭酸を生成し、その一部が水素イオン(H+)として解離します。この水素イオンの増加が海水のpHを低下させ、海洋の酸性化を引き起こします。

-

海水温上昇との関係: 海水温の上昇は、海水の化学的性質を変化させ、海洋酸性化の進行を助長する可能性があります。海洋酸性化は、サンゴや貝類など、炭酸カルシウムを骨格や殻に持つ海洋生物の成長を阻害し、海洋生態系全体に深刻な影響を及ぼします。

-

-

季節変動の拡大:

-

特に亜熱帯域では、海面水温の影響を受けて表面海水中の二酸化炭素分圧が季節変動しており、冬季に吸収量が多くなり、夏季に吸収量が少なくなります。海水温の上昇は、この季節変動の幅をさらに拡大させる可能性があります。

-

このように、海水温度の上昇は、海洋の二酸化炭素吸収能力を低下させ、大気中の二酸化炭素濃度の上昇を加速させるだけでなく、海洋生態系に深刻な影響を与える海洋酸性化を進行させるという負の連鎖を引き起こします。

解説:氷河期と間氷期

地球の歴史は、気候が大きく変動する時期の繰り返しで特徴づけられます。その中でも特に顕著なのが「氷河時代(氷室期)」と「温室期」の交代です。現在の地球は、約260万年前から続く「第四紀氷河時代」の中にあり、この氷河時代の中で、さらに「氷期」と「間氷期」という比較的短い周期の気候変動が繰り返されています。

氷河時代 (Ice Age)

まず、「氷河時代」とは、地球の歴史において、広大な大陸氷床が両極や高緯度地域に存在している期間を指します。現在も南極大陸とグリーンランドには大規模な氷床が存在するため、地球は「氷河時代」の中にあります。対照的に、地球上に氷床がほとんど存在しない温暖な時代を「温室期」と呼びます。

氷期 (Glacial Period) と間氷期 (Interglacial Period)

氷河時代の中には、さらに気候が厳しく、氷河や氷床が大きく発達する「氷期」と、比較的温暖で氷河が後退する「間氷期」が繰り返されます。

氷期

-

特徴: 地球全体が寒冷になり、中緯度地域まで広大な氷河や氷床に覆われます。平均気温は現在よりも5~10℃程度低かったと推定されています。

-

海面低下: 多くの水が氷として陸地に閉じ込められるため、海面が大きく低下します(最終氷期には現在より約120m低かったとされます)。これにより、大陸棚が露出し、大陸間が陸続きになることもありました(例:日本列島とユーラシア大陸が陸続きになった時期)。

-

生物相: 寒冷な気候に適応した生物(マンモス、ケブカサイなど)が繁栄し、植生も現在とは大きく異なります。

間氷期

-

特徴: 氷期と氷期の間の温暖な時期で、気候は比較的温暖になり、氷河や氷床が後退します。

-

海面上昇: 氷が溶けることで海面が上昇し、陸地が水没したり、内海が形成されたりすることがあります(例:縄文時代に海面が現在よりも高かった「縄文海進」)。

-

生物相: 温暖な気候に適応した生物が繁栄し、植生も変化します。現在、私たちは約1万1700年前に始まった「完新世」という間氷期にいます。

氷期と間氷期のメカニズム:ミランコビッチ・サイクル

氷期と間氷期の繰り返しは、主にセルビアの地球物理学者ミルティン・ミランコビッチが提唱した「ミランコビッチ・サイクル」によって説明されます。これは、地球の公転軌道や自転軸の微妙な変化が、地球が受け取る太陽からの日射量に周期的な変動をもたらすという理論です。ミランコビッチ・サイクルを構成する主な要素は以下の3つです。

-

公転軌道の離心率の変化(周期:約10万年、約40万年):

地球の公転軌道は完全な円ではなく、楕円形をしています。この楕円の「つぶれ具合」(離心率)が周期的に変化します。離心率が大きいほど、地球が太陽から受ける日射量の季節差が大きくなります。 -

地軸の傾き(傾斜角)の変化(周期:約4.1万年):地球の自転軸は公転面に対して傾いていますが、この傾きが約22.1度から24.5度の間で周期的に変化します。傾きが大きいほど季節の変動が大きくなり、夏はより暑く、冬はより寒くなります。

-

地軸の歳差運動(周期:約2.3万年):

地球の自転軸は、コマのようにゆっくりと円を描くように向きを変えています。これを歳差運動と呼びます。これにより、季節と地球が太陽に最も近づく近日点(または遠日点)の時期との関係が変化し、特定の日射量がいつ来るかが変動します。

これらの周期的な変動が複合的に作用し、特に北半球高緯度地域の夏季の日射量に大きな影響を与えます。夏季の日射量が減少すると、冬に降った雪や氷が夏に溶けきらずに残り、それが蓄積されて氷床が成長し、氷期へと移行します。逆に、夏季の日射量が増加すると、氷が溶けて後退し、間氷期へと移行します。

現在の状況と将来

下図にあるように、氷河期の終わりには急激に温度上昇して間氷期に移行し鋭いピークを示します。過去の間氷期には南極でも氷河消滅とも。その後次第に温度が下がり氷河期に向かいます。

現在は間氷期にありますが、過去の氷期-間氷期サイクルを見ると、現在の間氷期は約1万年続いているため、本来であればそろそろ次の氷期に向かって寒冷化が進む時期に入る可能性があります。

地球の気候システムが、人為的な影響によって大きく変化する可能性が指摘されカーボン排出量削減運動が展開されていますが、その説を否定する考え方もあり、現在論争が続いています。

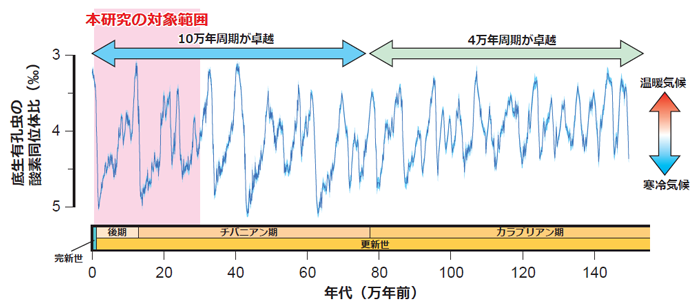

観測された過去の氷河期と間氷期

大陸氷床の体積および地球の気候の指標である海水の酸素同位体比が周期的に変動している。酸素同位体比が高く寒冷気候にあたる時期を氷期、それ以外の温暖な時期を間氷期と呼ぶ (図中では上側が温暖となるように縦軸が反転されていることに注意)。このデータは海底堆積物中の底生有孔虫 (海底に生息する炭酸カルシウムの殻をもつ生物) の化石の酸素同位体比記録を、全球規模でコンパイルしたもの (Lisiecki & Raymo, 2005) である。なお、更新世チバニアン期と完新世の間の後期更新世 (12万9000年前~1万1700年前) は、年代の名称が未だ定められていない。

出典 神戸大学 2021.03.11 氷期−間氷期の環境変動に対する地球の応答の仕組みを解明

https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/2021_03_11_01/

海洋中に大気の約60倍もの炭酸ガスが溶解しているという事実は、地球の炭素循環において海洋が極めて重要な役割を担っていることを示しています。この海洋中の炭酸ガス(正確には「溶存無機炭素(DIC)」として知られる)の分布は、海水の物理的・生物学的プロセスによって大きく変動します。

海洋中の炭酸ガス分布の概観

海洋中の溶存無機炭素(DIC)の分布は、以下の要因によって複雑に変化します。

-

水深方向の分布(鉛直分布):

-

表層: 大気とのガス交換が行われるため、表層水(数百メートルまで)のDIC濃度は、大気中のCO2濃度や海水温、生物活動(光合成によるCO2消費、呼吸によるCO2排出)に影響されます。一般的に、冷たくて二酸化炭素溶解度の高い高緯度域の表層水は、より多くのCO2を吸収します。

-

中層・深層: 海洋深層では、表層からの沈降粒子(生物の死骸やフンなど)が分解される際に二酸化炭素が放出されるため、DIC濃度は表層よりも高くなります。また、深層水塊は数百年から数千年かけて循環するため、古い深層水ほどDIC濃度が高くなる傾向があります。

-

-

緯度方向の分布(水平分布):

-

高緯度域(極域):

-

低温: 海水温が低いため、二酸化炭素の溶解度が高く、大気中の二酸化炭素を吸収しやすい傾向があります(「炭素シンク」)。

-

深層水の形成: 極域では、冷たくて密度の高い水が形成され、深層へ沈み込みます。この深層水は多くの二酸化炭素を深海へと運び込み、深層水のDIC濃度に影響を与えます。

-

-

低緯度域(赤道域):

-

高温: 海水温が高いため、二酸化炭素の溶解度が低く、深層からの湧昇(アップウェリング)によってCO2を多く含む水が表層に運ばれることで、大気中に二酸化炭素を放出する傾向があります(「炭素ソース」)。

-

-

-

生物活動の影響:

-

光合成: 海洋表層に生息する植物プランクトンは、光合成によって二酸化炭素を消費します。これにより、表層のDIC濃度は低下します。

-

呼吸・分解: 生物の呼吸や、有機物の分解プロセスによって二酸化炭素が放出されます。これは特に中層・深層でDIC濃度を高める要因となります。

-

炭酸カルシウムの生成と溶解: サンゴや貝類などの生物は、炭酸カルシウムの殻を形成する際に炭酸イオンを消費し、CO2を放出します。また、酸性化によってこれらの殻が溶ける際にはCO2を吸収することになりますが、これは海洋酸性化の文脈で語られます。

-

観測データと公表状況

海洋中の炭酸ガス濃度に関する観測データは広く公表されており、国際的な協力によって継続的にモニタリングされています。主要な観測プログラムとデータ公開源を以下に示します。

-

GO-SHIP (Global Ocean Ship-based Hydrographic Investigations Program):

-

世界中の研究機関が協力して、定期的に海洋断面観測を実施し、水温、塩分、溶存酸素、栄養塩、そして溶存無機炭素(DIC)などのデータを収集しています。これらのデータは、地球規模の海洋炭素循環の変動を理解するために不可欠です。

-

データは、アメリカのCDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center)(現在はORNL DAACに統合されつつある)や、国際的なデータセンターを通じて公開されています。

-

-

SOCAT (Surface Ocean CO2 Atlas):

-

船舶やブイによる海面CO2分圧(pCO2)観測データを統合した、世界最大級のデータベースです。これにより、海面における大気と海洋間のCO2交換量を推定することができます。

-

SOCATのデータは一般に公開されており、研究目的で利用可能です。ウェブサイトから簡単にアクセスできます。

-

-

IOCCP (International Ocean Carbon Coordination Project):

-

海洋炭素観測ネットワークの調整とデータ管理を促進する国際的なプロジェクトです。世界各地の観測データを統合し、標準化された形式で提供するための活動を行っています。

-

-

JMA (気象庁):

-

日本の気象庁も、定期的に北太平洋や南極海で海洋観測を実施しており、海洋中の二酸化炭素濃度やその関連データを収集・解析し、ウェブサイトで公表しています。例えば、海洋の二酸化炭素吸収量の年報などが公開されています。

-

-

JAMSTEC (国立研究開発法人海洋研究開発機構):

-

JAMSTECも、海洋中の炭素循環に関する研究を活発に行っており、観測船「みらい」などによるデータ収集や、モデル研究を進めています。研究成果は論文として発表される他、一部は公開されています。

-

これらの観測データは、海洋の炭素吸収能力の変動、海洋酸性化の進行、そして地球温暖化予測の精度向上に不可欠な情報を提供しています。興味があれば、これらの組織のウェブサイトやデータベースを検索することで、具体的なデータセットや解析結果にアクセスすることができます。

地球の気象・積雪・雲と太陽熱の受け取りや反射の影響

地球の気象において、雪や氷、そして地面は太陽熱の受け取りと反射に大きな影響を与えます。これは**アルベド(Albedo)**と呼ばれる、地表面が太陽光を反射する割合によって評価されます。

1. 雪や氷(雪氷圏)の影響

-

高いアルベドによる冷却効果: 雪や氷は非常に明るい色をしているため、太陽光をよく反射します。特に新雪のアルベドは0.8〜0.9と非常に高く、入射した太陽光の8割から9割を宇宙空間に反射します。これにより、地表面が温まるのを抑え、地球全体を冷却する効果があります。

-

雪氷アルベドフィードバック: 地球温暖化が進むと、雪や氷が融解し、覆われていた地表面(海面や陸地)が露出します。雪や氷に比べて、海面や土壌は太陽光を吸収しやすいため、アルベドが低下します。これにより、地表面がさらに温められ、雪氷の融解が加速するという正のフィードバックが起こります。これは「雪氷アルベドフィードバック」と呼ばれ、特に北極域で顕著に現れています。

-

不純物の影響: 雪氷中に含まれるブラックカーボン(すす)などの不純物は、雪のアルベドを低下させ、太陽光の吸収を促進します。これにより、雪氷の融解が加速される原因の一つとして注目されています。

-

断熱効果: 雪は空気を含んでいるため、優れた断熱特性を持ちます。雪に覆われた地面は、土壌中の物質や生物を気温上昇から保護する役割も果たします。

-

水循環への影響: 雪解け水は、自然界の水循環に大きな影響を与えます。

2. 地面(陸面、海面)の影響

-

多様なアルベド: 地面のアルベドは、その種類や状態によって大きく異なります。

-

暗い土壌や森林: 太陽光をよく吸収するため、アルベドは低い傾向にあります。これにより地表面が温められ、大気現象のエネルギー源となります。

-

砂漠や乾燥した土壌: 比較的明るい色をしており、アルベドが高い場合があります。砂漠化が進むとアルベドが増加し、土壌水分量の減少や降水量の減少を伴うことで、さらに砂漠化が加速される可能性があります。

-

海面: 太陽高度や海上風速によって異なりますが、平均的なアルベドは6%程度と非常に低く、太陽光の多くを吸収します。

-

都市部: 都市の建物の材質や色によってアルベドは異なりますが、高層ビルが多い都市では反射が強くなり、気温上昇を招く可能性も指摘されています。

-

-

熱収支への影響: 地面が吸収した太陽エネルギーは、地表面の温度を上昇させ、水分を蒸発させたり、直接大気を加熱したりします。これにより、気圧の変化が生じ、風や雨、雪といった気象現象が引き起こされます。

-

土壌水分との関係: 土壌水分が多いと、蒸発散量が増加し、地表面温度の上昇が抑制されることがあります。逆に、乾燥した土壌では蒸発散量が減少し、地表面温度が上がりやすくなります。

-

植生の影響: 植生がある場合、葉が増えることで蒸発散量が増加し、地表面の温度上昇が抑制されると考えられます。ただし、森林は草地や乾いた土壌よりもアルベドが小さいため、より多くの太陽光を吸収する傾向があります。

総合的な評価

地球全体の気象は、太陽からのエネルギーと、そのエネルギーが地表や大気でどのように吸収・反射されるかのバランス(放射収支)によって決まります。雪や氷、そして地面のアルベドは、この放射収支に直接影響を与える重要な要素です。

特に、地球温暖化の進行に伴う雪氷圏の融解は、アルベド低下を通じて温暖化をさらに加速させる「正のフィードバック」として大きな懸念事項となっています。地面の植生変化や土壌水分の変化も、アルベドを通じて地域の気候変動に影響を与えることが分かっています。これらの要素は複雑に絡み合いながら地球の気象システムを形成しており、その相互作用を理解し評価することは、気候変動の予測や対策を考える上で不可欠です。