スマホには直径数mmの小さなレンズがついたカメラがついている。

小さくとも性能はすばらしく、数万円の従来型カメラよりはるかに高性能だとカメラ屋さんは言う。

産業用では、鋳物の内部検査には、工業用内視鏡(通称ボアスコープ)が使われています。

いわゆる監視カメラなど、仕事場の作業内容や製造状況の記録用のカメラなども数多く活躍中。

そのカメラのレンズは、プラスチックの鋳造品(射出成型)だった!

代表的な作り方の解説を、メーカーの解説サイトから2つを、部分引用でご紹介

材料や温度は異なるけれど、考え方は金属の鋳造と同じで、

「高温で溶かした材料を、型に流し込んで、冷やし固体にして、取り出す」方法で作られていたのだ。

まずは、レンズ材料のプラスチックでは世界の半分以上を占めるという三井化学の解説サイトから

https://jp.mitsuichemicals.com/jp/techno/feature/feature06/index.htm

写真の“きれい”を決める「カメラレンズ」

スマホに搭載されているカメラは小さいですが、その中には、光を集めて像をつくる「レンズ」、像を記録する「センサー」などが納められており、基本的な構造は従来のカメラと変わりません。

このうち、像をつくるレンズは、写真の画質を決める重要な部品で凸レンズと凹レンズの組み合わせで構成されています。普通のカメラには、口径の大きなガラス製のレンズが使われてきましたが、スマホのカメラレンズは、小さくて軽くなければなりません。

スマホカメラの構造

ガラスで小さなレンズをつくるには削り出しや研磨の手間がかかるため、生産性がよくない上にコストがかさみます。そこで、成形が容易なプラスチックの中からカメラレンズに合うものが選び出され、使われるようになりました。

やがて、スマホの進化に伴って、高画質を実現できる性能の高いレンズが求められるようになりました。それに応える鍵となったのが、三井化学の優れた光学特性をもつプラスチック「アペル®」です。最も小さいものでは直径4 mm、厚さ0.2 mmの凸レンズがつくられています。

以下省略

次に カンタツ社の解説を部分引用でご紹介

マイクロレンズの技術 非球面レンズの生産

https://kantatsu.co.jp/technology/lens.html

従来、レンズは球面レンズが一般的でしたが、球面だけの光学系では像のぼけや歪みを修正するため多くの枚数が必要でした。このぼけや歪みを収差と呼びますが、この収差を減らすために、非球面レンズが考え出されました。非球面レンズを導入することにより、レンズ枚数を減らすことができ、シャープな画像が得られ、歪みもなくすことができる上、小型化・低コスト化が可能になるのです。

しかし、非球面レンズのものづくりは1万分の1mmという高精度が要求される世界です。一般の加工機では、そのような超高精度を実現することは困難ですが、カンタツはそれを可能にする超精密非球面加工機等の最先端設備を豊富に保有し、それらを自在に使いこなす熟練の技術を培っています。また、加工品を高い精度で測定・評価することも非常に重要です。精密な測定によって得られた結果を、超精密加工機にフィードバックすることで、目的の精度を実現することが可能になります。

携帯電話やスマートフォンのカメラに使われる非球面レンズは、射出成形によって大量に生産されます。射出成形は、高温に溶かしたプラスチック材料を金型に流し込み、固めて形を作ります。しかし、高温状態で成形した材料は、温度が冷えると収縮するため、金型はあらかじめ材料の収縮率を見込んだ形状に設計する必要があります。成形後のレンズの形状を設計値と完全に一致させるために、金型の形状と成形後のレンズ形状とを精密に測定し、成形後の形状変化を正確に金型に反映することで、設計通りのレンズを大量生産することが可能になるのです。

以下省略 引用終わり

オートフォーカスとその機構

スマホのカメラも大口径カメラも、最近はオートフォーカス機能がついています。

その原理を紹介するサイトがありましたので、概要を部分引用で紹介

https://kasblo.com/camera/autofocus/

【オートフォーカスの仕組み解説】カメラとスマホでは何が違う?

こんにちは、Kas’s Blog管理人のKasです。

カメラやスマホで写真を撮るとき、

「ピントが中々合わないなぁ」という経験、ありませんか?

また、“撮りたい瞬間を逃さない!”みたいなキャッチコピーをCMで聞いたことありますよね。

これらは、どれも【オートフォーカス(AF)】という機能が大きく関係しています。

最近、iPhone13が発表され、さらに高性能なカメラが搭載されたことが話題となっています。

オートフォーカス性能が格段に上がり、スマホでも高速にピントを合わせられる時代になってきました。

今回の記事では、

- AFの仕組み

- カメラ、スマホに用いられているAF機能

について解説していこうと思います。

少し難しい話になってしまうのですが、

図解によって分かりやすく解説していますので、

ぜひ、最後までお付き合いください。

簡単な自己紹介をさせてください。

Kas(1992年7月生まれ)

【カメラの仕組みを初心者でも分かりやすく理解できる】をコンセプトに解説記事を書いています。僕自身もカメラ初心者ですので、一緒に勉強していきましょう!

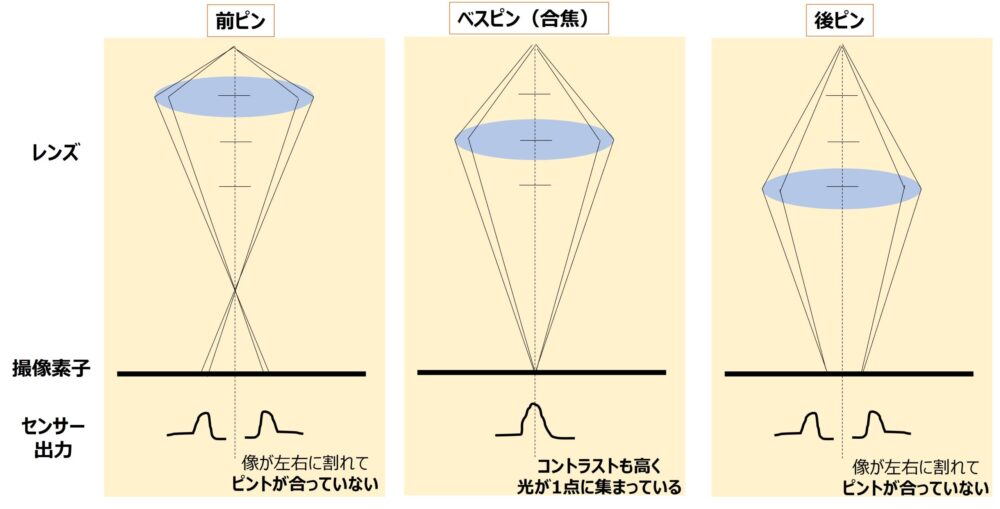

<位相差AFとコントラストAFの説明図は省略> その次の現在主流というのを引用紹介します

像面位相差AF

位相差AFとコントラストAFの良いとこどりをしているのが、この像面位相差AFです。

撮像素子内に位相差を検出するセンサーを埋め込むことで、センサーを付けなくても

瞬時にレンズの動かす方向と量を決め、コントラスト値の高い位置を見つけることができる手法です。

メリットは言うまでもなく、

高性能でかつ高速にピントを合わせることができるというところにあります。

ただ、撮像素子に位相差検出用のセンサーを埋め込まなくてはならないので、

写真の画質に直結する画素数を減らさなければならず、

画質とAF性能のトレードオフがデメリットとして挙げられます。

スマホとカメラのAFの違い

ここまで、カメラを軸にAFの種類を解説してきましたが、

スマホでも同じAF原理を使っていますので、違いは特にありません。

最近の主流は、カメラもスマホも像面位相差AFとなってきており、

コンパクトで、かつAF性能を向上させるには、今後さらなる技術向上が期待されています。

まとめ

今回の記事のまとめです。

- オートフォーカス(AF)とは、自動的にピントを合わせるカメラ機能のこと。

- AFには【位相差AF】【コントラストAF】【像面位相差AF】がある。

- スマホもカメラも最近は【像面位相差AF】が主流になりつつある。

ちなみに、高速が注目されているAF性能ですが、

その世界最速記録を持っているのは、ソニーのα6400というカメラで、

その速度はなんと脅威の0.02秒!!

めちゃくちゃ速い!!!

自動焦点カメラの機構紹介サイト例

https://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2005/02/p183-184.pdf

ログイン必要

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO98398430U6A310C1000000/

内視鏡(レンズから離れた場所で画像) オリンパスの資料紹介

カメラとレンズ

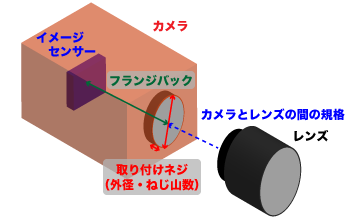

カメラとレンズという場合は、カメラはレンズ以外の部分で、レンズで造った像を受け取るイメージセンサーを中心とする部分で、

レンズは、カメラに像を送る部分。遠近や画角などでレンズは交換できるように、取り付け部分のスペックが決められ交換レンズ群があると。

その取り付け部(レンズマウント)の解説サイトを下記部分引用でご紹介

https://www.klv.co.jp/corner/industry-camera-c-mount.html

レンズマウントとは

レンズマウントは、カメラとレンズの間の取り付けネジ部を指します。

同じカメラでも撮影対象までの距離や、撮像したい物の大きさが異なるため、レンズを交換して対応できるようになっています。

ただし、カメラ毎に特殊なレンズ規格があるとレンズの種類が多くなってしまうため、カメラ-レンズ間の取り付けネジやフランジバックの規格が規格団体によって決められています。

内視鏡 工業用内視鏡・ボアスコープ

鋳物の内部検査に利用するボアスコープ、ファイバースコープとの違いの解説

ボアスコープメーカーの株式会社 松電舎 のHPから概要をご紹介

・ファイバースコープは、先端のカメラで撮った映像を数千・数万の極細光ファイバーで目視部へ送る。

・ボアスコープは、金属管の先端のカメラで撮影した映像を管内の電線で目視部へ送る。

ファイバースコープとは?特徴やボアスコープとの違い

目次

1. ファイバースコープの現状

2. ファイバースコープの特徴

3. ファイバースコープ以外の内視鏡

(1)先端カメラ内蔵内視鏡

(2)ボアスコープ(硬性鏡)

4. まとめ

上記からボアスコープ部分を引用でご紹介

(2)ボアスコープ(硬性鏡)

先端部は、複数のロッドレンズをステンレス管に封入してアイピース(端部)で結像するようにしたものです。

基本的には下記のような形をしたものがほとんどです。

目で覗くことが前提ですが、アダプタレンズを使い、カメラと接続すればPCやモニタで観察できます。

以下省略