金属の鋳造では金属を高温で溶解し、高温に耐える砂型に鋳込む。水は砂にしみ込むのに、溶湯がしみ込まないのは溶湯の表面張力が大きいため。

しかし、表面張力が下がるか、表面張力を超える圧力が発生すると溶湯は砂にしみ込んで砂と金属の混合物質となり不良品になる。表面張力は鋳造では重要因子である。

なので、溶湯の表面張力についての研究を調べてみた結果浮かび上がったのは、鉄の溶湯の表面張力の研究が遅れていて、その特徴や影響因子などは良く分かっていないようだということ。

表面張力とは?

物質を作る分子間には引力が働く。表面張力もその現れの一つ。

表面張力が働く身の回りの現象では

1.滝で水滴は球になり、蓮の葉の水滴は球に、銑鉄の溶湯こぼれると球(湯玉)に、アメンボが水の上を沈まずに歩く

2.濡れタオルは水を吸い込むが、乾いたタオルは水をはじく、違いは何?、銑鉄鋳物できれいな肌の部分と、型の砂と湯が入れ込んだ部分(焼付欠陥)ができるのはなぜ?

3.水面に差し込んだストローの中の液面は外の水面より高い。ストローが水を吸い込む毛細管現象

4.空を飛ぶシャボン玉も、風船も、タイヤも丸くなる

5.水と油は混ざらない。界面活性剤を入れると水と油が混ざる。

6.JAXAによると、重力の無い宇宙では水も油もそれぞれ球に、混ぜると水のコアと外側の油が生卵のように2重の球になるという。

宇宙船内に浮く水の球が手に触れると、皮膚と水の親和性のために濡れタオルに水がしみ込むように水が手の表面に広がるのだと。

原子と原子が結合する化学反応

代表的な化学結合には、イオン結合・共有結合・金属結合があり、それぞれが無機塩、有機分子、金属結晶を作る。

原子と化学結合に関しては、北海道大学のこの資料がお勧め。

北海道大学 ScienceLiteracy1-2011-Text-11.pdf

第11章 化学と化学結合

https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/01/ScienceLiteracy1-2011-Text-11.pdf

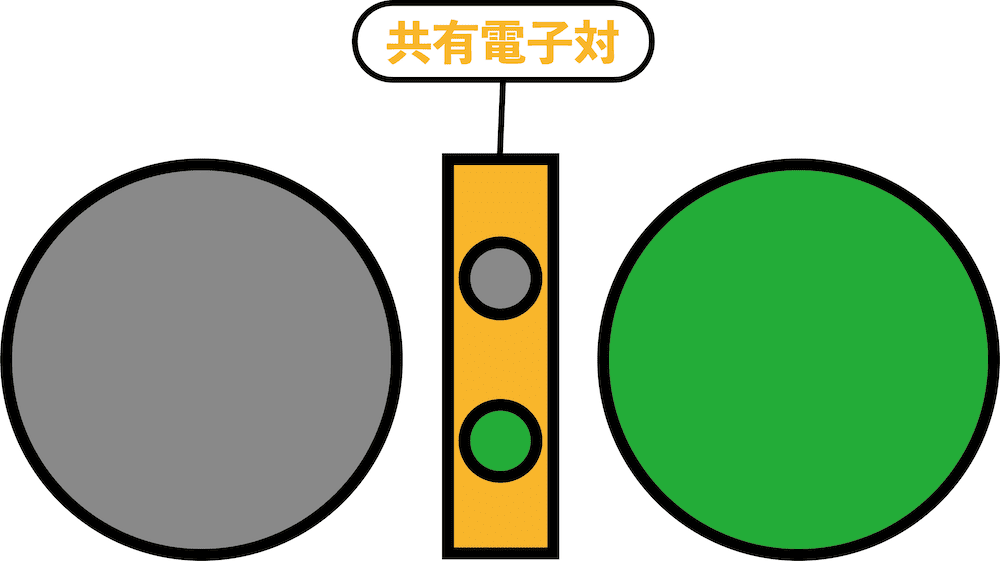

・共有結合 原子間の結合において、2つの原子が価電子を互いに共有し合ってできる強い結合(代表例:水分子 H2O)

分子間の相互作用

分子間の相互作用については、いろいろな資料をまとめると下記のようです。

分子間の相互作用で働く力には、(強い順に)水素結合 > 静電相互作用 > ファンデルワールス相互作用 がある。

表面張力はこの分子間力で発生。

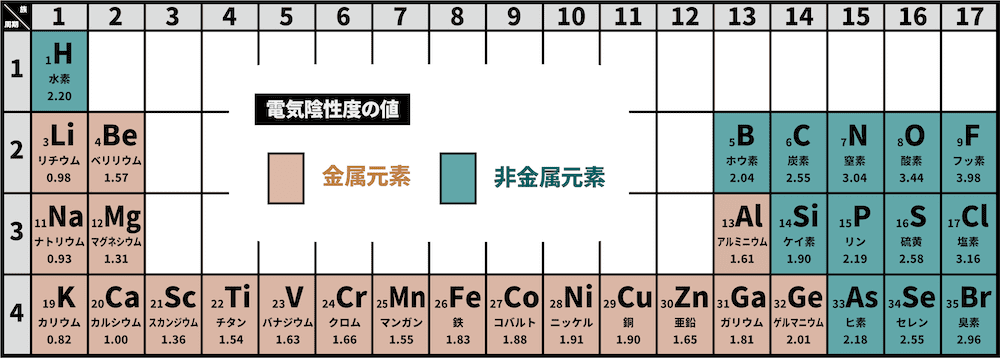

・原子と電気陰性度 原子が電子を引き付ける力の尺度 原子が結合するときに相手の電子を引きつける度合。二原子間の電気陰性度の差が小さければ共有結合性が大きく,差が大きければイオン結合性。電気陰性度が大きい元素は非金属、小さい元素は金属の性質

・水素結合 電気陰性度が高い酸素原子などと電子を共有し結合した水素原子は電子を酸素原子側に取られ水素原子核の+電荷とで電気双極子になり、隣接原子の孤立電子対との間の電気的引力が発生。共有結合の10分の1程度の弱い結合

・双極子-双極子力 共有結合で形成された分子は電荷がプラスとマイナスに偏った部分が存在する永久双極子。それら永久双極子の分子間での引力及び斥力の働きを双極子-双極子相互作用と言います。

・ファンデルワールス力 極性分子の間にはたらく静電気的な引力や、すべての分子間にはたらく引力などをまとめて、ファンデルワールス力(りょく)という。

電気陰性度の解説で解りやすいのがこのサイト https://kimika.net/r1denkiinseido.html 部分引用でご紹介

電気陰性度とは

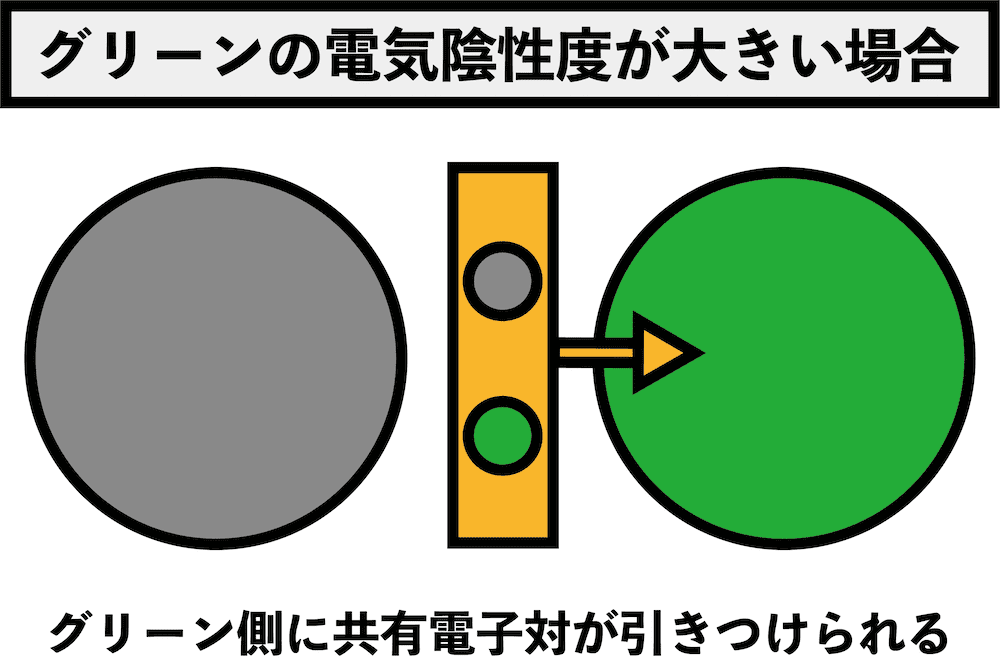

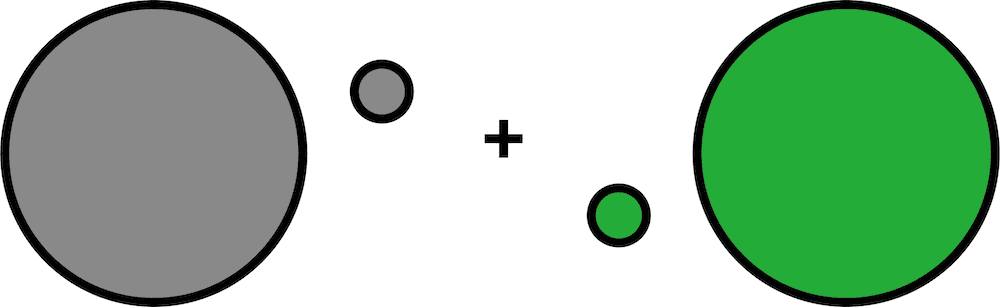

- 異なる2つの原子(グレーとグリーン)が結合するとき、お互いが電子を1個ずつ出し合い、共有電子対を形成する。

-

- このとき、原子が共有電子対を自分の方に引っ張る強さを電気陰性度という。

- 電気陰性度の大きい原子が、共有電子対をより強く自分側に引き寄せる。

電気陰性度の周期表上での傾向

- 電気陰性度は周期表の右上にいくほど大きくなり、ハロゲンのフッ素が最大である。

- この周期表において、緑は非金属元素、茶色は金属元素である。

- 非金属元素は陰性が強く、電子を欲しがるため電気陰性度が大きい。一方、金属元素は陽性が強く、電子を欲しがらないため電気陰性度が小さい。

以上、引用終わり。

内部の水の分子は、まわりを同じ水の分子で囲まれています。そのため、水分子の間に働く引力によって、安定した状態を保つことができます。しかし、表面の水の分子は、そうはいきません。空気と接しているため、不安定な状態にあります。

——————————————–

鋳造では、砂型を用いることができるのは溶けた鉄の表面張力のために砂の隙間に湯が入り込まないため。しかし、砂に湯が侵入して固まる焼付とも言われる不良が発生することがあります。

このため、銑鉄鋳物では溶湯の表面張力の変化は重要課題です。表面張力は、水が洗剤で泡立ち布にしみ込み油を包み込むように、温度や酸素・さまざまな成分の影響で大きく変化します。

既存データをまとめて報告した資料がJ-Stageにありました。

溶融鉄合金の表面張力と粘度

1994年時点で、数多いデータをまとめて概要を報告したもの。

残念ながら、工業的に最も重要な溶融鉄の表面張力のデータが乏しいと。

田 中 敏 宏* 原 茂太**

まてりあ materia Japan 1996受理 J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/36/1/36_1_47/_pdf/-char/ja

大阪大学助教授;工学部 材料開発工学科(〒565吹田市山田丘2-1)

** 大阪大教授:工学部材料開発工学科

Surface Tension and Viscosity of Liquid Iron Alloys;

Toshihiro Tanaka, Shigeta Hara (Department of Materials Science and Processing,

Faculty of Engineering, Osaka University, Suita)

Kevwords: surface tension, viscosity, liquid iron, iron alloys databases

1996年8月20日 受理

本稿では、データのばらつきが特に大きいことが以前から指摘されている溶融鉄合金の表面張力と粘度について、最近の報告値の文献情報とその内容の概観ならびに問題点を特にデータベース構築を考えた立場からの一考察として述べたい。

中略

Fe-C系については、炭素濃度の増加とともに、表面張力の値が増加するもの、減少するもの、またほぼ一定とみなしてよいとするデータなど様々であり、鉄合金の中で最も基本かつ重要と考えられる合金系であるにもかかわらず、いまだ明確な結論は得られていない。

ISS 静電浮遊炉を用いた高温融体界面現象の研究

−酸化物・鉄鋼融体の界面張力測定−

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijmsa/32/1/32_320102/_pdf/-char/ja

渡邉 匡人 1・田中 敏宏 2・塚田 隆夫 3・石川 毅彦 4・田丸 晴香 4・水野 章敏 1

Study on Interfacial Phenomena High Temperature Liquids by Electrostatic

Levitation Furnace in ISS Levitation Furnace in ISS

–Interfacial Tension between Molten Oxides and Molt –Interfacial Tension between Molten Oxides and Molten Steel n Steel– n Steel–

Keyword(s): Electrostatic Levitation, Thermophysical Properties, Interfacial Tension, Surface Oscillation, Steel processing

Received 17 Jan. 2015, accepted 21 Jan. 2015, published 31 Jan. 2015

——————————————–

溶融鉄合金の表面張力と粘度 田 中 敏 宏* 原 茂太**

まてりあ materia Japan 1996受理

J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/36/1/36_1_47/_pdf/-char/ja

大阪大学助教授;工学部 材料開発工学科(〒565吹田市山田丘2-1)

** 大阪大教授:工学部材料開発工学科

Surface Tension and Viscosity of Liquid Iron Alloys; Toshihiro Tanaka, Shigeta Hara (Department of Materials Science and Processing,

Faculty of Engineering, Osaka University, Suita)

Kevwords: surface tension, viscosity, liquid iron, iron alloys databases

1996年8月20日 受理

——————————————–

東京工業大学 高橋邦夫

2021/05/14 — 東京工業大学 環境・社会理工学院 融合理工学系の高橋邦夫研究室

Toko Ton Khoza 表面張力と表面エネルギー https://www.tse.ens.titech.ac.jp/~KT-lab/outputs/SE/BrazeRev.pdf

社団法人日本溶接協会貴金属ろう部会第38巻109号 BRAZE ぶれいず

——————————————–