研磨剤でもある砂を溶湯を注ぐ型の材料に使い、使用後は回収・再生・再利用して大量の珪砂を利用する鋳造業では、造形機械や砂回収再生・環境維持の集塵機などの機械に砂の粉塵が入り込みやすく、そのため機械の摩耗が激しく、機械の補修や更新が他の加工業では例がないほどのコスト要因となります。

粉塵や砂や異物の侵入を防止必要な車の車軸や油圧シリンダを例に、機器のシールの構造や保守交換の実際から防塵の仕組みを学ぶことができます。

回転軸をダストから守るオイルシール

自動車などの車輪は、悪環境を走行することも多く、駆動系を守るためのオイルシールが使われます。

その構造例をネットで検索すると、外側にダストリップが、内側にオイルシールリップがあり、微妙なシール部のスプリング構造で回転軸に押し当てている。

ダストリップがないものは、機器の内部に使われるもの。

オイルシールは、機器本体の軸受け側に圧入され、回転する軸をはめ込むときには、傷をつけないように慎重に扱う必要がある。

自動車の場合をこの動画で見ることができる。ブレーキなどシステム部品が付いているので、整備作業は大変だ。

油圧シリンダのロッドから油圧系統への異物混入防止には

1.ロッドに付着した砂などを拭い取る鉄製のブッシュ

2.油漏れを防ぐゴム製Oリングと両側からサポートする樹脂製割りリング

の2段重ねになっていました。

車軸では、外側にダストリップ、内側にオイルシールがあるのと同じ考え方のようです。

初めてのことを学ぶには 動画 が一番。「現地・現物・現人」が動画で行える。

【初心者必見!】油圧シリンダってなに?|部品解説&組み立て方法【堀内機械】

https://www.youtube.com/watch?v=7n6Z6bNmks0

油圧シリンダってどんな部品で構成されているの?組立方法は? そんな油圧シリンダ初心者の方々の疑問にお応えすべく、 堀内歴34年のベテラン社員が分かりやすく解説

その構造と働きを油圧部品メーカーのダイキン工業株式会社HPから引用でご紹介。

次に、シール交換作業をシール交換業者のHPから引用でご紹介。シールの実例を見ることができます。

ダイキン

- 油圧装置で発生した流体エネルギーを、押す・引く・回すなどの機械の動作(機械エネルギー)に変換する装置を総称してアクチュエータと呼びます。油圧シリンダは、アクチュエータの中でも流体エネルギーを押す・引くの直線運動に変換します。

(他には、油圧モータ(回転運動)などがあります。)

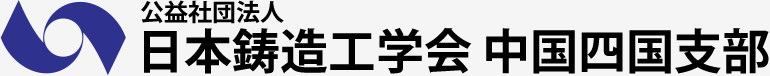

1. 油圧シリンダの構造

1-1. 単動形と複動形

- 油圧シリンダの種類は、シリンダへの作動油の流入・流出方法から、単動形と複動形に大別されます。

| 単動形 | ピストンの片側のみに作動油を流出入させるタイプ。一方向のみ油圧制御し、シリンダを戻す際は自重下降(上下動の場合など)や、バネなどを組込むことにより戻り側の動作を実施します。 |

|---|---|

| 複動形 | ピストンの両側に作動油を交互に流出入させ、往復動作共に油圧によって制御します。 |

- 単動形は自重下降の場合は条件が限られ、バネを使用する場合は構造が複雑になりバネの耐久性への問題等あることから、一般的には制御しやすい複動形のシリンダが使用されます。

- 以降は、複動形のシリンダについて説明します。

1-2. 複動形シリンダの構造

1-2-1. 片ロッド形

- シリンダロッドがピストンの片側に付いているタイプで、一般的に広く使用されています。

(1)押出し動作

- シリンダキャップ側に油を供給し、シリンダロッドを押出します。ロッド側は中に入っている油が押出されタンクに戻ります。

(2)引き込み動作

- シリンダロッド側に圧油を供給し、シリンダロッドを引き込みます。キャップ側は中に入っている油が押出されタンクに戻ります。

1-2-2. 両ロッド形

以下は省略。上記サイトでご覧ください

次にシール交換解説例で、内部の詳細を

【シリンダーオーバーホール(シール交換)】の方法をご案内 のサイトから引用でご紹介します。

https://www.kenki-parts.com/hpgen/HPB/entries/7.html

シリンダーシール交換(オーバーホール)について

ご案内致します。

オイル滲みからオイル漏れまでの進行は、非常に早いものです。

漏れたまま放置すると、圧力不足で保持できず、降下の原因となります。

早め早めの交換を、強くお勧めします。

![]()

- 交換作業は一部に危険を伴う場合があり、正しく行わない時には

事故につながる可能性があります。

作業に慣れていない方は、専門業者への依頼をお勧めします。 - シリンダーは機体の種類、型式、装着箇所を問わず、基本的な構造は似ています。

しかし、シールの形状や交換方法が異なる場合があります。

外れ止め・緩み止め等にも十分ご注意の上、交換をして下さい。

本文は一般的な場合の参考(イメージ)としてご覧下さい。 - 交換には、専用の工具を必要とする場合がございます。

オーバーホールフルキットです。

※ブッシュは別売りとなります。

ヘッド側のシール類が劣化すると、シリンダー内部からのオイル漏れの原因となり、

外からの異物の混入にもつながります。

ピストン側のシールが劣化すると、シリンダー内部リークが起こり、動作不良や

自然降下の原因となります。

ご要望により、【ヘッドカバー側】のみ、【ピストン側のみ】の販売、あるいは

シール単品での販売も可能です。

しかし作業工程から見て、【フルキットでの交換】を強くお勧めします。

ヘッドカバー側のみ、ピストン側のみの様に、片側だけを新品にすると、

その交換した側だけ密閉率が上昇します。

その結果、交換していない側に大きな負荷がかかり、再度、トラブルが発生する事案が

多数ございます。

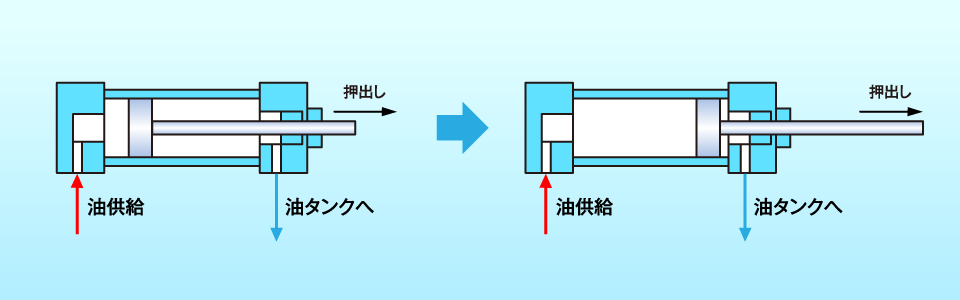

モデル型式:ヤンマー SV08 アームシリンダー

分解時に対象シリンダーを機体に装着したままで行う場合と、

機体から完全に外してから行う場合とございます。

どちらを選択されるかは、型式や対象シリンダー、作業効率からご検討下さい。

(注意)

分解する前に、接続ホースなどから作動油が漏れないように、漏油処理を

必ず行って下さい。

![]()

機体に装着したままで、ヘッドを外す場合は、

必ず接続ホースを緩めて、内部圧力を減圧してから外して下さい。

内部に残った作動油が勢いよく出る場合があり、受け皿などを事前にご用意する

ことをお勧め致します。

![]()

シリンダーのチューブ上部に、ヘッドカバーがございます。

ミニクラスの場合は、フックレンチやパイプレンチなどで外します。

(注意)

型式により、ヘッドカバーに止めピンや爪がある場合がございますので

ご注意下さい。

![]()

シリンダーチューブから、まっすぐにロッドを引き抜きます。

ピストン側にもオイル残りがありますので、

ヘッドカバーを外す時と同様に、受け皿を事前にご用意することをお勧め致します。

(注意)

完全にロッドを抜いたあと、シリンダーチューブ側の内部点検を行い

その後、必ず水・ホコリ等の異物が入らないよう処置をして下さい。

ロッドを分解するために、ロッド下部のナットを外します。

(注意)

型式・シリンダーに応じて

【ナットに止めピン】や【タップ】がある場合がございます。(抜け留め用)

無理に回さず、十分確認をしてから、外して下さい。

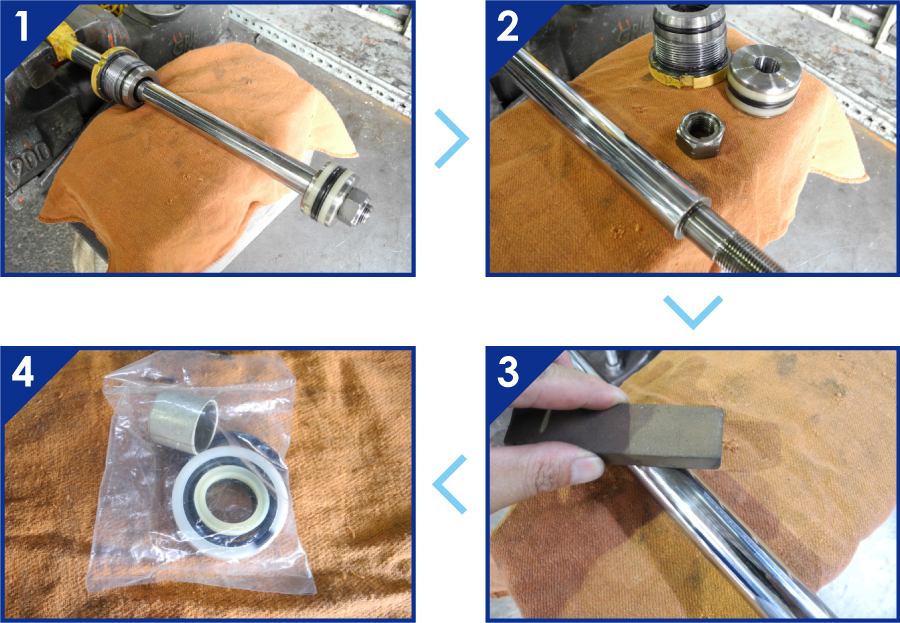

![]()

ヘットカバーとピストンをゆっくり引き抜きます。

ロッド・ヘッドカバー・ピストンと3つの部品のそれぞれにキズが付かないように

保管して下さい。

![]()

外した際に、ロッドの点検をお勧めします!

漏れの原因がロッドの曲り、キズやサビの場合もあります。

曲りがないか、キズやサビがないかもチェックします。

サビがある場合:オイルストーンや目の細かい1500番程度のやすりで磨いて

調整して下さい。

キズやバリも上記で対応可能ですが、大きなキズの場合は修理が必要となります。

![]()

シールの交換はヘッドカバー側セットと、ピストン側セットで構成されます。

当店が販売しているシールキットは、両側のセットがまとまった【フルセット】

での販売です。

※写真は、別売りのブッシュが同梱されております。

(注意)

他の販売店では、ヘッド側のみ・ピストン側のみで【シールキット】と販売している場合もございます。

バラでの購入は割高となりますので、ご注意下さい。

シールにより材質が異なり、伸びる物や割れている物などがございます。

微妙なサイズ違いの物などあります。1個1個、確認しながら注意して下さい。

入れ替えにはオイルを塗りながらや、グリスを付けながらなどして頂くと

スムーズに交換が可能です。

(注意)

シールには装着の上下や表裏など【向き】がございます。

必ず確認を行いながら進めて下さい。

![]()

同等サイズのシールや、微妙なサイズ違いのシールなどもあります。

取り間違い無いようにご注意下さい。

一気に交換すると順番を間違える場合や、向きを間違える場合もあります。

1個1個、サイズが同じシールか、向きは同じかを確認しながらの交換を

お勧め致します。

(注意)

シールには装着の上下や表裏など【向き】がございます。

必ず確認を行いながら進めて下さい。

![]()

その場合は、熱いお湯につける・熱風で温めるなどしてシール自体を柔らかくして

作業を行うことで、改善する場合もあります。

(注意)

シール自体は、非常に精密部品です。

破損や損傷等無いように、十分、注意して下さい。

![]()

あとは、外した順序の逆の工程で戻して終了となります。

戻す際は、オイルを塗りながら作業をすると、組み込みが容易になります。

ピストン部のシールで、上下同じサイズを装着している仕様の場合は

必ず切り込み部分が180度反転するように組み込んで下さい。

同方向に切り込みがあると、トラブルの原因となります。

![]()

取り外しと逆工程で組み上げていきます。

(注意)

ロッド下部の、ナットの締め忘れにご注意下さい。

![]()

組み込んだシールにキズが付かないように注意しながら

シリンダー本体に戻していきます。

(注意)

無理に組み込むとシールを破損してしまう場合がございますので、ご注意下さい。

特に、シリンダーチューブにピストン部をはめ込む際は、慎重に行って下さい。

![]()

シリンダーをショベル本体に取付け、規定トルクにて締め付けて下さい。

負荷をかけずに試運転を行い、

各部の増し締め及び、作動油等のオイルの補充も忘れずに確認をして下さい。

(注意)

エア抜きが必要なシリンダーの場合は、忘れずに実施して下さい。

基本的には、対象シリンダーを負荷をかけずに数十回程度の伸縮往復を

繰り返し行うと、エア抜き作業は完了します。

という部品がございます。交換するための同等部品も販売しております。

(シールキットとは別売りです)お気軽にご相談下さい。

交換が必要かとのご質問をよく頂きますが、基本的には鉄製ですので、経年劣化

する部品ではございません。

シール交換時に目視にてキズ、サビなどがないかどうかをご確認下さい。

しかしロッドの軸を出す部品となるため、古い型式や過去のメンテナンス履歴が

分からない場合は、定期的な交換をお勧め致します。

![]()

ございます。写真のように、ヘッド下部からライトを当てるなどすると、目視では

見つけにくい、キズなどが見える場合もあります。

![]()

なります。軸を出すため、作業はシール交換に比べて容易ではございません。

当店では、一般の方のブッシュ交換作業をお勧めしておりません。

![]()

関しては、ブッシュ交換をご検討下さい。

![]()

- 上記内容はあくまでも、作業における参考イメージとなります。

作業に不安を感じる方や、作業に慣れていない方は、専門業者へのご依頼を強くお勧め致します。

シリンダー交換作業は、当店姉妹店でも受け付けております。ぜひご相談下さい。 - シリンダーは、機体の型式、装着箇所を問わず基本的な構造は似ています。

メーカーや型式、シリンダーの種類に応じてシール形状や交換方法が異なる場合が

あります。

また、外れ止め・緩み止め等にも十分注意の上、本文はあくまでも参考イメージとしてご覧下さい。 - シリンダーの構成部品は、全て精密部品です。

外した時の保管等はキズをつけないよう、お気を付け下さい。

交換には、専用の工具を必要とする場合がございます。