鋳造工学第97巻(2025)第2号108 『江戸時代の鋳鉄製大砲』 の内容についてですが,図2の大砲の写真を見ますと型分割面がはっきりと写っており,図8に描かれている型方案で鋳造されたことがよく分かります.ところが,図1の大砲の写真には型分割面が無いように見えます.図8とは別の方案で鋳造されたのでしょうか.

図1 24ポンド鋳鉄砲(3.025m, 2.890t)戸栗美術館蔵

図2 わが国最初の鋳鉄砲(全長1.54m, 口径66mm)

図8 加賀藩のコシキ炉による大砲となまこ鋳造の図(鈴木一義蔵)

図1 佐賀の24ポンド鋳鉄製大砲(戸栗美術館),3.025m,2890kg,1820年頃,アメリカ製

確かに上の図1の大砲には型分割面は見えませんね(図1).しかし,この様な形の大砲を分割せずに鋳造できるのはフルモールド法しかないでしょう.

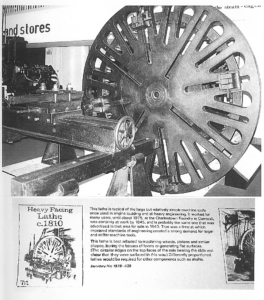

例えば,砲耳や砲口部,砲尾部の形状は分割なしでは造れないので,当然,型分割面ができます.当時の欧米は産業革命後で,蒸気機関による大型旋盤(図2)などが稼働しており,鋳鉄砲の切削加工が可能で,仕上げ加工により分割面を見えなくしています.また,この砲は砲弾を砲口(先端)から装弾する前装砲(初期の大砲)で,その後次第に砲弾を砲尾から装填する後装砲へと発展していきました.

図2 1810年製の蒸気機関による大型旋盤 (Science Museum, London)

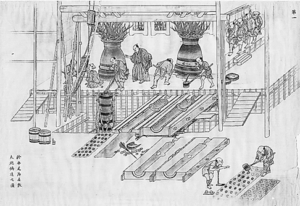

わが国西洋砲(円筒形の前装砲)の鋳造方案を,鋳型の組立で図31)に示します.この図は江戸時代の大砲の造型状況で,上下に分割して造型・抜型後に砲身中子を設置し,湯口・湯道や堰を切って鋳型を製作している様子が描かれています.この中子は砲身を貫いており,鋳型の両端で固定されています.この砲の砲尾はネジ止め機構で,砲尾の雄ネジも鋳造で造ったことが別の図で示されています1).すなわち,わが国の穴明け機は(水車の)力が弱く,鋳鉄砲では砲尾をネジ止めにせざるを得なかったのでしょう.ちなみに,青銅砲は末端が閉じている閉管筒形状が大半で,(図4のように)中子の両端を型持で固定して鋳造する方式の砲が多いです.これは,鉄や鍛鉄に比べて青銅の方が加工性に優れているので,エンドミルなどによる穿孔加工ができたためと筆者は考えています.因みに,鋳鉄砲は殆どが尾栓にネジ止め機構が用いられています.

図3 わが国大型砲の造型の様子嘉永年間(1850)1)

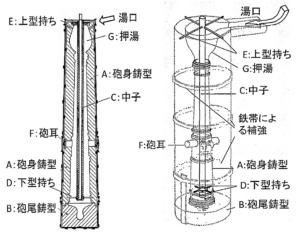

図4 15~17世紀の西洋砲の鋳造洋式の詳細2,3)

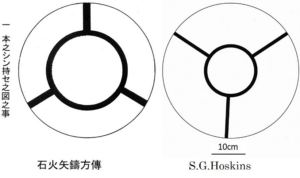

西欧での15~17世紀大砲の鋳造方式の詳細を図42,3)に示します.この大砲は砲尾が閉じている閉円筒形状で,縦鋳込みであることがわかります.また,中子の上下を片持ち(ケレン)で固定し,中空に鋳造しています.このような型持ちの形状を,わが国の鋳造家が西欧の技術書を読んで知っていたと思われます.その証拠を図54,5)に示します.我が国でも西欧と殆ど同じ形の型持ちが使われていたことがわかります.

図6 萩,郡司家の大砲鋳造設備(郡司家の元の場所に復元)6)

図5 日本と西欧の型持ち(ケレン)の類似性4,5)

大砲の鋳込みは,中子を用いる核鋳法と,中子を用いない実鋳法に大別されます.核鋳では中子の溶湯圧力による変形を防止するため,図66)のように縦込め上注ぎ方式が用いられてきました.この図には上部に設置された3基の甑からの溶湯を樋に集めて,鋳込んでいる様子が示されています.

参考文献

- 坂口金兵衛:大砲鋳造絵巻 (佐賀城本丸歴史館蔵),嘉永年間(1850)

- L. Simpson: History of The Metal casting Industry, AFS (1997)102-113

- F. Guilmartin. Jr. : Journal Article 24-4(1983,10)559, The Guns of the Sanitíssimo Sacramento

- 米村流中段 石火矢鑄方傳:寛永8(1631)年9月 米村治太夫,横井九右衛門著,宝暦12年牛7月写,長沼扇斗

- G. Hoskins: 16th Century Cast-bronze ordnance at Museu de Angra do Heroísmo, A Thesis of Master of Arts, Texas A&M Univ. (2003,12)145,147

- 山口県埋蔵文化財センター:郡司鋳造所跡 (2002)

97巻2号P108_図1 24ポンド鋳鉄砲(3.025m, 2.890t)戸栗美術館蔵

97巻2号P109_図2 わが国最初の鋳鉄砲(全長1.54m, 口径66mm)

97巻2号P111_図8 加賀藩のコシキ炉による大砲となまこ鋳造の図(鈴木一義蔵)

図1 佐賀の24ポンド鋳鉄製大砲(戸栗美術館),3.025m,2890kg,1820年頃,アメリカ製

図2 1810年製の蒸気機関による大型旋盤 (Science Museum, London)

図3 わが国大型砲の造型の様子嘉永年間(1850)1)

図4 15~17世紀の西洋砲の鋳造洋式の詳細2,3)

図5 日本と西欧の型持ち(ケレン)の類似性4,5)

図6 萩,郡司家の大砲鋳造設備(郡司家の元の場所に復元)6)

(『鋳造工学』97巻7号掲載)