第97巻シリーズ「鋳物歳時記2025」

第97巻の表紙は,季節ごとの鋳物のある風景をお届けします.

Vol. 97 No. 1「メディカル用ロボットベース」

令和6年度Castings of the Year賞受賞作

城田鋳工株式会社

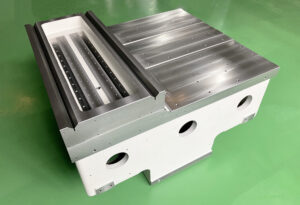

Vol. 97 No. 2「超精密加工機のベッド」

令和6年度Castings of the Year賞受賞作

芝浦機械株式会社

Vol. 97 No. 3「川口市の初午太鼓」

97巻の表紙シリーズはすっかりおなじみとなった鋳造歳時記をお届けします.今月はキューポラのある街で有名な川口から.3月の最初の午の日に,川口の鋳物工場で鳴り響いていた初午太鼓.初午の午は,お稲荷さんのことで,稲荷神社に火伏せを願って奉納太鼓として叩き始めたことが起源だそうです.

川口は鋳物屋が多く,火を使うので,火災予防や安全を祈り,旧暦で最初の午の日に,鋳物工場で太鼓を叩いて祭りを行いました.一晩中鳴り響く太鼓の音が,荒川を超えて東京の赤羽まで聞こえたとの言い伝えもあるようです.この郷土芸能を伝えるために初午太鼓保存会が設立され,毎年3月にコンクールを行っています.

Vol. 97No. 4「御印祭」

毎年4月27日には,和歌山県日高川町の道成寺で鐘供養会式が行われます.年中撞かれている鐘の供養をする日で,能や歌舞伎・浄瑠璃などでも人気の高い安珍,清姫の日高川伝説に基づき,ジャンジャカ踊りを行います.安珍が隠れた大釣鐘を蛇身で巻き,火を噴きながら果てる清姫の執念を再現します.

道成寺は和歌山県最古の寺で,大宝元年(701年)に創建されました.現在の道成寺には釣鐘はなく,羽柴秀吉が紀伊州攻めを行った時に配下の仙石久秀により京都に持ち帰られ,妙満寺に納められています.

Vol. 97No. 5「鋳物の兜」

5月5日は,端午の節句です.「端午」とは「はじめの午の日」という意味で,特に5月に限ったわけではないのですが,「午」という字は「ゴ」とも読むので,五月五日の「五」の音と混同されて五月五日が端午の節句となったようです.菖蒲の節句とも呼ばれ,国民の祝日「こどもの日」となっています.この日に,男子の健やかな成長を祈願し,各種の行事を行う風習があります.

鎧,兜,刀,武者人形や金太郎・武蔵坊弁慶を模した五月人形などを室内の飾り段に飾り,庭にはこいのぼりを立てるのが,昔から続く典型的な祝い方です.鎧兜には,男子の身体を守るという意味合いが込められています.表紙の写真は,五月晴れの空を泳ぐこいのぼりと,珍しい鋳鉄鋳物の兜です.

Vol. 97 No. 6「鋳物の傘立て」

九州南部が沖縄よりも早く,5月16日頃に梅雨入りしました.平年よりも半月ほど早いようです.反対に,毎年一番に梅雨入りする沖縄は,平年よりも12日ほど遅れてしまいました.これも,地球全体の気候変動の影響を受けているのでしょうか? そのほかの地方も順番に梅雨入りし,7月末くらいまで雨の多い季節が始まります.毎年のこととはいえ,鬱陶しい季節です.

今月の表紙の写真は鋳物の傘立てを探してみました.デザインの自由度が高い鋳造の傘立てはおしゃれで高級感のあるものが多いですね.少しでも気分を明るくして,梅雨明けを待ちたいものです.

Vol. 97 No. 7「御印祭」

富山県高岡市では,毎年6月20日に御印祭(ごいんさい)が行われます.加賀藩主の前田利長公の御恩に報いるお祭りです.19日の前夜祭では,高岡鋳物発祥の地である高岡市金屋町で,弥栄節(やがえぶし,通称「やがえふ」)の町流しが行われ,踊り手が町中を踊り歩きます.弥栄節は,高岡鋳物作りの作業歌で,たたら踏みの拍子をそろえるために唄われたそうです.

「エンヤシャ,ヤッシャイ」「ヤガエー」の掛け声に合わせて,法被姿に鉢巻き,手に竹の棒を持った男性が地面を強く踏む鋳物師をイメージした踊りが入ります (ねっとこ金屋より) .

今では,老若男女を問わずいろいろなグループが弥栄節を唄いながら金屋町を踊り歩きます.

Vol. 97 No. 8「美原ふる里公園噴水」

大阪府堺市美原区は,中世に「河内鋳物師」と呼ばれる鋳造技術者集団が活躍した場所です.

三原ふる里公園は,この河内鋳物師発祥の地にあります.エントランスゲートは,鋳物のレリーフが用いられており,ゲートの形は「炎」をイメージしています.

噴水池中央にある噴霧噴水と赤御影石のモニュメントは,水蒸気と炎を表し,鋳物が生成されていくイメージを表現しています.また,4つの赤御影石の組み合わせは,東西南北の基本方位を示しており,噴水池を中心に四方へ向かって広がることを意味し,鋳物師の全国への広がりを表現しているとのことです.ふる里公園の隣には,堺市立みはら歴史博物館があり,河内鋳物師に関する展示があります.

Vol. 97 No. 9「大阪・関西万博の災害廃材再生サインスタンド」

本年4月から開催されている大阪・関西万博も残すところ1か月足らずになりました.行かれた方も多いと思います.この万博のフューチャーライフビレッジエリアに設置されている案内板に,アルミニウム合金鋳物が使われています.

本年4月から開催されている大阪・関西万博も残すところ1か月足らずになりました.行かれた方も多いと思います.この万博のフューチャーライフビレッジエリアに設置されている案内板に,アルミニウム合金鋳物が使われています.

石川県の株式会社金森合金が制作したものです.同社は,大阪・関西万博の未来社会ショーケース事業サプライヤーとして「Co-Design Challenge 2024」に参画しました.2024年1月1日に起こった能登半島地震で倒壊した建物のアルミサッシ等を回収し,その災害廃材を溶解・精錬して,砂型鋳造したサインスタンドです.万博会場では,3基設置されています.

Vol. 97 No. 10「増沢式多条繰糸機」

日本の近代化に大きく貢献した産業に蚕の繭が作り出す上質な糸を使った絹糸や絹織物があります.養蚕は主に5月から10月の間に行われています.繭から糸を繰る作業は,昔は手作業でしたが,器械製糸が普及して,日本では様々な繰糸機が発明されて用いられてきました.表紙の写真は,東京農工大学科学博物館に展示されている増沢式多条繰糸機と呼ばれるもので,岡谷の増沢商店が昭和10(1935)年に完成させたものです.多条繰糸機の先駆けとなった御法川式多条繰糸機を進化させたもので,戦後は全国の製糸場の7割以上がこの機械を導入したそうです.

たくさんの鋳物部品が使われています.繰糸機は,戦後自動化され,昭和30年代から自動繰糸機が用いられるようになります.東京農工大学科学博物館では,繊維分を中心に多くの展示があり,機械の動態保存もしています.

Vol. 97 No. 11「有磯正八幡宮のふいご祭り」

富山県高岡市は,鋳物の街です.高岡市の有磯正八幡宮では,毎年11月8日に『ふいご祭り』を行っています.この祭りは,鋳物業などの「火」を扱う仕事を生業とする人達のお祭りで,ふいご,炉,ボイラーなどの安全を祈願して,事業繁栄・職場安泰を祈ります.御神火をきり,御神前にお供えし,その御神火用いて鋳造式が行われます.

この鋳造式は,2011年に金屋町開町400年記念行事として復活しましたが,新型コロナウイルスの流行により,2020年の鋳造式から中止になっています.

Vol. 97 No. 12「鋳鉄製のすき焼き鍋」

12月に入り,寒さも一段と厳しくなって,温かいお鍋の恋しい季節になりました.鍋料理にもいろいろありますが,やはりすき焼きは最も人気のある鍋料理の一つでしょう.近年は,アルミ製の鍋を使ったりすることも多くなりましたが,鋳鉄製の鍋は表面の微細な凹凸が牛脂やお肉から流れる油を均一にならし,お肉の焦げ付きを抑えながらうまみを閉じ込め,より一層おいしくなります.

今月の表紙の写真に使用したすきやき鍋は,三重県桑名市の城田鋳工株式会社が復活させた鍋です(右写真).寒い夜は,皆ですき焼きでもつついて,身も心も温まりたいですね.

すき焼き鍋提供:城田鋳工株式会社